久々のベーシスト紹介です。

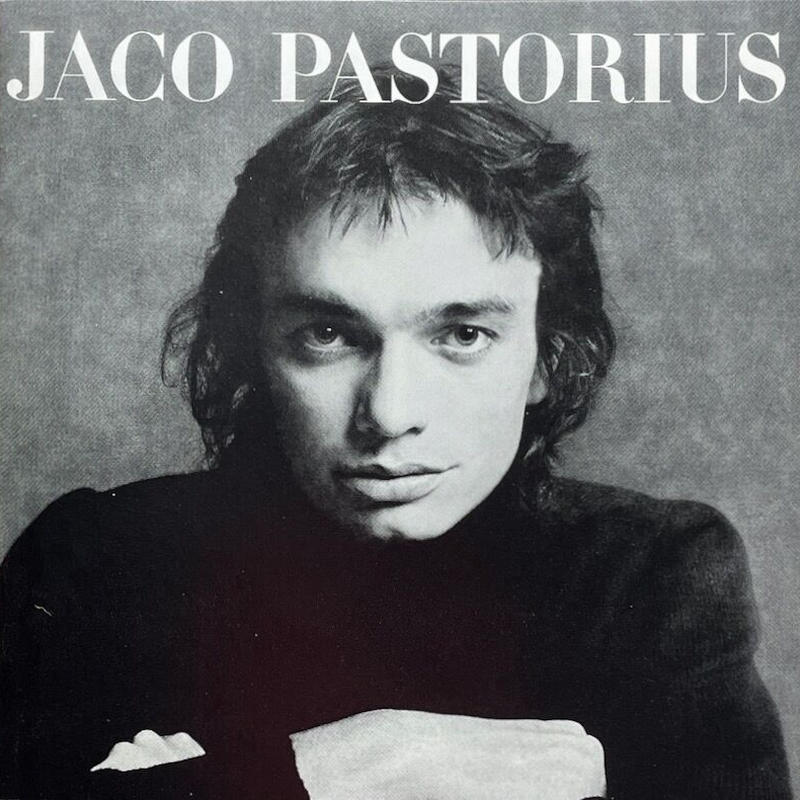

今回はJaco Pastorius(ジャコ・パストリアス)!

前回のMarcus Miller(魅惑のベーシスト ~Marcus Miller編~)同様

熱烈なファンが多いベーシストではないでしょうか。

35歳の若さでこの世を去った天才ベーシストです。

早速いってみましょう。

来歴

1951年、アメリカのペンシルベニア州出身。

「Jaco」という名は本名ではなく幼少時の愛称が変遷したもので、出生名はJohn Francis Anthony Pastorius 3世。

幼少時から聖歌隊に入り、音楽的な素養を身につけていきます。

聖歌隊って日本人にはあまり馴染みがないですが、アメリカとかでは普通なんですかね。

「27クラブ」で紹介したJanis Joplin(ジャニス・ジョプリン)も幼い頃から聖歌隊で音楽に触れています。

強いて例えるなら、日本では読経みたいなもんかな。

違うか(笑)

その後、家族でフロリダ州に移住。

地元でドラマーとして活動しますが13歳頃に怪我の影響でドラムをやめ、ベーシストに転向。

ここから彼のベーシストとしてのキャリアが始まります。

高校卒業後は地元でソウル、R&B、ジャズなどの多数のバンドで精力的に活動。

1975年、世界的なジャズギタリストPat Metheny(パット・メセニー)のアルバムに参加。

その後、ドラマー兼プロデューサーのボビー・コロンビーと出会い、

1976年に自身の初アルバム「Jaco Pastorius」(邦題:ジャコ・パストリアスの肖像)をリリースします。

このアルバムにはこれまた世界的なジャズピアニスト、Herbie Hancock(ハービー・ハンコック)も参加していますね〜。

同年、ジャズピアニスト・シンセシスト(シンセサイザー奏者)のJoe Zawinul(ジョー・ザヴィヌル)のバンド、Weather Reportに正式加入。

当時、最強のエレクトリック・ジャズバンドと謳われていた凄腕バンドに、天才ベーシストが加わったわけです。

しかし、何人もの天才ミュージシャンを擁するバンドだけに

次第にメンバー感の確執(と言っても音楽的な意味だろうとは思うけど)が深まり

ジャコは自身のバンド結成のため、82年にWeather Reportを脱退。

その後はソロ(ジャコパストリアス・バンド)として活動していきます。

しかし、この頃からジャコはアルコールやドラッグに溺れ、生活は荒みはじめます。(元々、Weather Report時代から使用していたらしいけど)

そして86年頃にはアパートも追い出され路上生活に。

公園などでベースを弾いたり、自身の作品などを売りながら生活をしていたんだとか。

87年、泥酔してクラブに入ろうとしたところを止めに入ったガードマンと揉み合いになり、頭部を強打。

そのまま意識不明となります。

かろうじて命は繋いでいたものの、回復の見込みがないことから家族が延命を断念。

父親の手により人工呼吸器が外され、永眠します。

享年35。

特徴・魅力

ジャコのトレードマークといえばフレットレスベースでしょう。

フレットレスベースとはその名のとおり、ベースのフレットが無いものです。

目印はあるよ(笑)

要するにバイオリンみたいなもんだね。

フレットがない、音程がデジタルに区切られていないということは

理論上、無限の音程が出せるということです。

これが滑らかさというか粘りというか、独特のウネウネした響きを生み出します。

ジャコは普通のフレットありのベースを自ら改造(フレットを抜き、隙間にエポキシ樹脂を流しこんだ)し、フレットレスベースを作りあげ、その奏法と地位を確立します。

1966年ごろにはすでにAMPEG社から発売されたフレットレスモデルもあったようですが、

知名度が上がっていったのはジャコのおかげなんじゃないかな。

世間的にはフレットレスベース=ジャコ、といった認識でしょう。

個人的には、フレットレスといえばMick Karn(ミック・カーン)なんですが(笑)

さて、ジャコの魅力といえば

んー、なんだろう。ありすぎて迷うけど。

ベースらしからぬベース、といったところでしょうか。

ベースの地位を上げることにも貢献しているわけですよ。

当時はどっちかというとベースって地味な楽器だと思われていたし、今もきっと思われているけど。

ジャコは非常に歌心のあるベースを弾きます。

実際、ジャコはかのFrank Sinatra(フランク・シナトラ)の歌をベースで練習していたんだとか。

この練習のおかげもあって独特の間や抑揚、リズム、多彩な表現へと繋がっていったんでしょう。

多彩な表現と書きましたが、ハーモニクスを多用したり、パーカッシブな音を出したり(でもスラップはやらない)、エフェクターをかましたり、と当時としてはかなり革新的でした。

単に奇を衒っているわけではなく、確かな技術があるからこそなんです。

「ジャコ・パストリアスの肖像」収録の「Portrait of Tracy」の表現力は圧巻です。

そして右手が忙しい人ですね。

ブリッジ寄りに右手を置くことが多いように思えます。速いフレーズやクリアな音が欲しいときはこっちなんでしょう。

いわゆるバラード系というか柔らかい音が欲しいときはネック寄りになることもしばしば。

というかネックの上で弾いていたり。

コントロールノブもちょいちょい触るし。

Jeff Beck(魅惑のギタリスト ~Jeff Beck編~)を彷彿とさせます。

それだけ“表現すること”にこだわっている証拠です。

左手はかなり脱力していますね。

タッチが非常に柔らかいというか。軽々と弾いているように見えます。

そしてクラシカルグリップをキープしています。

「クラシカルグリップ」とはネックの上から親指が覗かない握り方です。

これに対して親指が覗く握り方を「シェイクハンドグリップ」といいます。

おそらく指の自由度が下がるのを嫌ったんじゃないかな。

多彩な表現、繊細なタッチをするためにはシェイクハンドは向いていないからね。

あと、ハッキリしたことはわからないけどけっこう大柄な人だったようで。

190cm近くあったとかなかったとか。

となると、手がデカイんだろう(笑)

息子でこれまたベーシストのFelix Pastorius(フェリックス・パストリアス)も大きいみたいだし。

昨今は動画サイトなどで自分一人で楽器を学んでいる人も多いようですが

海外のミュージシャンの映像はあまり参考にしないほうが良いです。

構え方とかに関しては。

なにせ体格がデカい人が多いからね。

こんな感じで弾けばいいのかー、と安易にマネすることは危険です。

体格の違いを考慮する必要があります。

参考までに。

最後に

若くして独自のスタイル・地位を確立したジャコですが

天才がゆえの苦労もあったようです。

ジャコのレパートリー曲に「Donna Lee」というジャズのスタンダード曲があります。(前述の「ジャコ・パストリアスの肖像」収録)

これはジャズ界の大御所Charlie Parker(チャーリー・パーカー)の代表曲なんですが、これまた大御所のMiles Davis(マイルス・デイビス)が作曲したとかいう論争があって。

同じバンドに所属していたマイルスが作曲したけど、チャーリーの方が先輩だしリーダーだからチャーリー名義になった、ってマイルスが言ってるっていう(笑)

僕はどちらかというとマイルス作曲なんじゃないかと思っていますが。

わからんね。

とにかくこの曲はテンポが速くフレーズも難しく。

弾くのが困難な曲なんですが、それをベースでやっちゃうところがね。

しかし、流石のジャコもこれには苦労したようで。

10年近くもの間、必死で練習したのちにレコーディングし、もうこれ以上ないというベストテイクを残したらしいです。

そして苦労はここで留まらず。

ファンや周りの仲間から事あるごとに「Donna Lee」を演ってくれと言われるようになり。

ジャコ本人は嫌気がさしていたようです。

リスナーはアルバムのテイクを聞いて「この曲かっこいい!」となるわけですよ。

だから演奏してほしい、と。目の前で再現してほしい、と。

ところが本人からしたら

「いや、あれは散々苦労して録ったベストテイクだから、あれ以上のモンはできねぇよ!」

って感じになるよねそりゃ。

後輩とかにも

「あんまりいい状態で作品に残すと後々苦労するぞ」

って忠告していたようなので。

よっぽどキツかったんでしょう。

こういう人間味というか、弱い部分も見えちゃうところがジャコの魅力でもあります。

“if”を言っても仕方がないけど、もっと生きていてくれたらなーと思わずにいられません。

素晴らしいミュージシャンです。

最後にこれまた代表曲の「Chicken」紹介しておきます★

コメント