夏が嫌いな、そして冬も嫌いな僕なんですが

どっちも嫌いと言うと、なぜか

「わがままな奴」と思われるのが心外です(笑)

というわけで今回は気温の話

ではなく、度数の話ですよ。

度数(ディグリーとも言います)とは、音と音がどれだけ離れているか。

もっと言うと、基準の音からどれだけ離れているかという指標です。

コードの理解にも直結してきます。

ギターでもベースでも鍵盤でも必要になってくる知識なので是非とも覚えていきましょう。

ドラムは・・・直接関係ないけど覚えておいて損はないです。

度数は視覚的に覚えるほうがいいので鍵盤を例に話を進めていきます。

音程の関係性

まずは基本から。

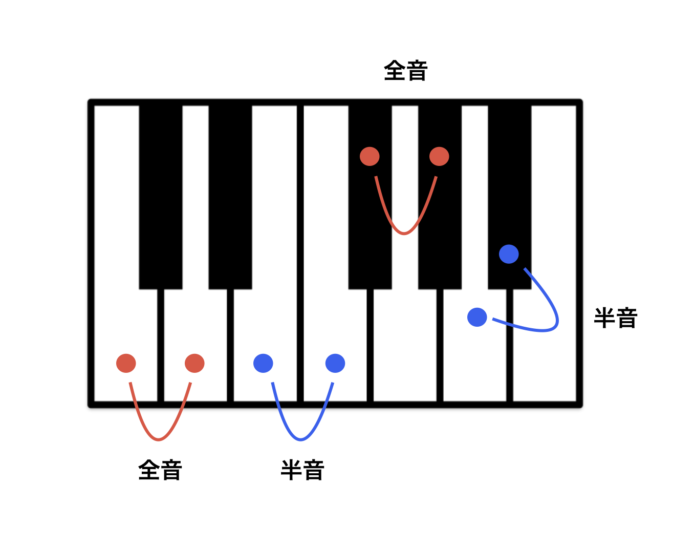

ある音を基準にし、1つ隣の音を「半音」、2つ隣の音を「全音」といいます。

関係性を指しています。

半音離れている、全音上(下)、など。

もちろん、ギターやベースだと1フレット隣が半音、2フレット隣が全音となります。

どこを基準にしたとしても同じです。

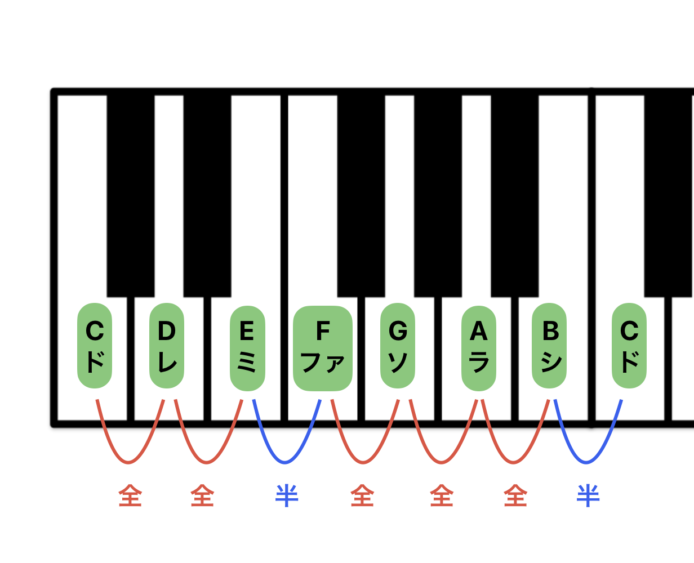

次に、ドレミ~の音階はどうなっているかというと

左からド~で「全・全・半・全・全・全・半」

の関係性が見てとれますね。

この全全半~というのがめちゃくちゃ重要です!!!

いや、もうホントに。

「1192作ろう」レベルで重要です。(最近は違うらしいけど)

そういえば水兵リーベの語呂はなんであんなにセンスが悪・・・まぁいいや(笑)

度数の数え方

そしていよいよ度数を見ていきましょう。

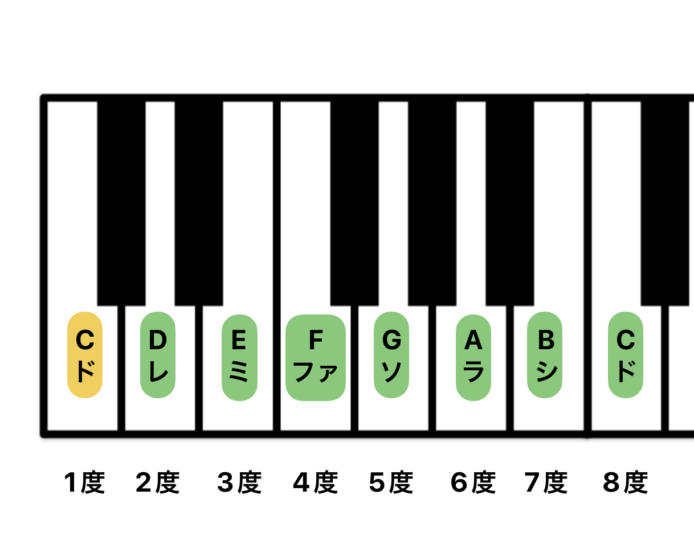

ドを基準にすると、こうなります。

左からドレミ~(CDE~)となって

ふむふむ、なるほど。

レが2度、ミが3度。

ファはファイトのファ。

これでOKです。

なんだ~簡単じゃ~ん!と思ったそこのアナタ。

ゲンコツですよ(笑)

最初に言いましたよね?

度数とは基準の音からどれだけ離れているか、と。

そう、「基準の音から」です。

この図はドを基準にしています。

この基準のことを根音、またはルートと言います。

ルートから全音離れた音を2度、更に全音離れた音を3度・・・と数えていきます。

だからド(C)がルートの場合にはレ(D)が2度、ミ(E)が3度、となりますが、

ルートが他の音だった場合、度数はズレていくということです。

レがルートの場合はミが2度。

ソがルートの場合はラが2度。となります。

そして厄介なのがミとファ、シとドの間は半音の関係ということです。

ここでひっかからないようにしてください。

ミから見た2度はファではなくファのシャープ(F#)です。ラから見た3度はドではなくドのシャープ(C#)です。

このへんで勘の良い人は気づいたと思います。

ド#とかラ#は? ってね。

黒鍵にも度数がある

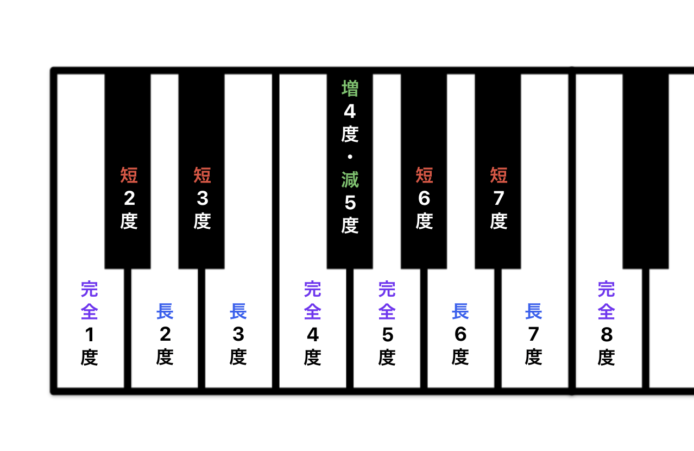

先に書いたように、○度というのは基本的に「長(ちょう)」を指します。

○度より半音低い音は、○度よりやや短いということで「短(たん)○度」と表します。

この場合、(ドを基準にした場合)ド#は短2度、ラ#は短7度となります。

更に勘の良い人は気づきましたね?

完全て何? と。

これはまた少し違う話になりますが

ある二つの音には「協和度」と言って心地良く響く度合い、つまり相性の良さみたいなものがあります。

ハーモニーの良さです。

そして協和度の高い、つまり心地良く響く音同士には「完全」とつきます。

1度は同じ音なのでもちろん協和というか、同じ音が二つ出ているだけですね。

これで協和しなかったら大変です、耳鼻科に行きましょう(笑)

4度も5度も協和するので完全と表します。

8度は1度のオクターブ上です。

他の音が協和しない、という意味ではなく

この1・4・5度が特に協和度が高いということです。

そして完全4度・5度の間に増・減とありますね。ここだけは長短ではなく増4度か減5度で表します。

短6度も増5度と表すこともあります。

●協和度の高い音(4度・5度)は「完全」と表す。間の音は例外的に「増減」で表す。

●協和度が低い(4・5度に比べて)は「長短」で表す。

しっかり覚えましょう。

まとめ

以上、度数の解説でした。

これはもう何というか、そういうルールなので丸暗記してください。

ここからコードの成り立ちの理解へとつながっていきます。

ギターを始めてすぐの段階では、コードフォームを丸暗記しようとする人が多いと思います。

僕も昔はそうでした。まぁ、最初はそれでOKです。

が! コードフォームは全てを暗記する必要はありません。

というか種類が多すぎて、最終的に丸暗記は多分不可能です。

度数とコードの成り立ちがわかれば、コードフォームは自ずとわかってきます。

指板のどこが何の音、という理解も必要になりますが。

度数は丸暗記、コードフォームはそこからの発展、と捉えましょう。

そのほうがコードの理解が深まります。

コードはある決まった度数の音を重ねていく、というシステムだからです。

「ローマは一日にして成らず」

少しずつでいいので知識面も増やしていきましょう。

コードの成り立ちについては「コードの成り立ち ~意味から考える~」の記事へと続きます。

コメント