「◯◯の曲は●●に似ている」

「▲▲は△△をパクった」

なんて言われることがあります。

いわゆるパクリ騒動です。

もう、これね

仕方がないんですよ(笑)

音楽にパクリはつきもの、と言ってもいいのかも。

なぜなら

音楽は制限が多いから。

詳しく見ていきます。

創作活動は自由

世の中には色々な創作活動があります。

絵を描く

詩や文章を書く

彫刻やその他造形

手芸

演劇

映像作品

など。

音楽も創作活動です。

作詞作曲した場合はね。

んで、これらの創作活動は基本的には自由なんですよ。

何をやっても良い。

絵を描くなら

絵の具で描こうが、ペンで描こうが。

紙に描こうが壁に描こうが。

映像を撮るなら

スマホで撮ろうが、本格的なカメラで撮ろうが。

少人数だろうが、大量のエキストラがいようが。

自由でしょ?

だからと言って

聞こえない音楽とかは納得いかんけど。

(聞こえない音楽は音楽なのか? ~ジョン・ケージの屁理屈~)

ほぼ制限はないわけですよ。

法律に触れないかぎり。

それでもやっぱりパクリ騒動は起こるんです。

東京五輪の例のアレとか。

真偽はわからないとしてもね。

音楽はそんなに自由じゃない

では音楽はどうか?というと、

その他の創作活動に比べると自由度は高くありません。

音楽は自由の象徴

ロックは反骨の塊

みたいなイメージあるかもしらんけど

実は音楽って自由じゃないんだよ(笑)

冒頭で述べたとおり制限があります。

作曲に関しては。

作詞に制限はないので、放送禁止用語とか入れてもOKです。

発売はできんけど。

まぁ、少なくともテレビには出られない。

歌詞を変更させられる。

作曲するときは色々な制限がある中

知恵を絞ってイメージを構築していきます。

他の創作活動が簡単だとは言いませんよ。

でも

思いつくまま、感情の動くままに勢いでバーっと絵を描くのと

制限がある中で音楽を構築していくのとでは、

ストレスのかかり具合が違ってくるでしょう。

なんの制限か

では音楽における制限ってなんなのか?

現代において多くの人に聞かれている音楽は

調性というシバりがあります。

いわゆるKey(キー)ですね。

Keyというのはその曲全体を通した一貫性というか

曲全体の「使ってもいい音の幅」みたいなもんです。

カラオケに行って歌いにくかったりすると

リモコンでキーを上げ下げしますよね?

アレです。

メロディの一部だけでなく、全体の音が上がり下がりするでしょ。

全体の音が同じように上がり下がりする必要がある。

つまり、あるKeyがあってその幅に属さない音は使えないんですよ。

使っても耳障りというか、気持ち悪い感じになっちゃう。

例えばCというコードが鳴っていて

以下の「ドレミドソ」というメロディがあったとします。

これは何の問題もないです。

ところがCというコードの上で、メロディだけKeyを半音あげて

「ド#レ#ミ#ド#ソ#」と鳴らすとどうでしょう?

途端に気持ち悪くなりますよね。

Cの上で「ド#レ#ミ#ド#ソ#」は使えないんです。

厳密には使えないのではなく、使いにくい。

使うとしても一瞬だけ、とかになります。

そして、メロディとコードは密接に関わっているので

メロディがあればコードが導けるし、コードがあればメロディを生み出すことができます。

メロディにKeyの制限があるということは、コードにもKeyの制限があるということ。

転調や部分転調といって

全体のKeyを変えたり一部のKeyを変えたりすることはできますよ。

ただ、Keyを保ったままだと使える音は限られます。

Liszt(リスト)とかSchönberg(シェーンベルク)の無調音楽なんかもあるけど

言い出したらキリがないのでまたの機会に。

パクリの基準はどこなのか

ではパクリとなる基準はどこか?

当然、メロディの類似性です。

作曲の定義を考えるならそうなります。

(作曲とアレンジの違い ~そもそも作曲って?~)

じゃメロディが似ている、って

どこがどうなれば似ているの?って話になりますよね。

「俺の曲と1音同じだ!パクリだ!」

って言われても、

それはちょっと無理があるじゃん(笑)

はっきりとし定義があるわけじゃないですが

だいたい1フレーズあたり5音から10音くらい。

これくらい、使っている音が同じだと

人によっては「似ている」と感じます。

ただし、リズムも含めてです。

使っている音が全く同じでもリズムが全く違うなら

あまり似ているとは感じません。

んで、リズムにも制限というか

似てしまう要因があるんですよ。

結局、無限にリズムパターンがあるわけではないので。

音符の種類でいうと

だいたい全音符から16分音符くらいまでの5種類です。

もちろん32分音符とかもあるんですが、あまり一般的ではありません。

ある音を一つ鳴らして、

次の音を何音符・何休符にするか(2分音符、8分休符など)ってのは

もう数字の組み合わせですよね。

必ず限界があります。

暗証番号4ケタっていっても

10×10×10×10で10000通りしかないでしょ。

それと同じ。

世の中には数えきれないほどの楽曲があるから

リズムパターンなんですぐに似てしまいます。

よって

5〜10音くらい音が同じで、かつリズムが似たようなものなら

「パクリでは?」となるわけです。

あと出しジャンケンでも

パクリ疑惑がもちあがると

最悪の場合、訴訟というケースにまで発展します。

なにが争点となるかというと

メロディとリズムの類似性。

アレンジの類似性なんかも議論の的になったりしますが。

商業的成功って問題もあるんです。

つまり

売れているか売れていないか、ってこと。

言い方悪いですが

誰も知らんような曲をパクったところで、

ほとんどの人が気が付かないし、相手側から訴えられるようなこともほぼ無いでしょう。

ところが売れている曲、売れているアーティストが関係してくると

途端に話がややこしくなるんですよ。

売れていないアーティストAが先に出した曲があって

その後にめちゃくちゃ売れているアーティストBがそっくりな曲を出した。

この場合、普通に考えればA側の勝ちなんじゃないの?って思うんですが

やっぱりそのへんは権力というかマネーパワーというか・・・

色々ややこしくなるんだよね(笑)

あと出しジャンケンで勝っちゃうパターンもあるわけですよ。

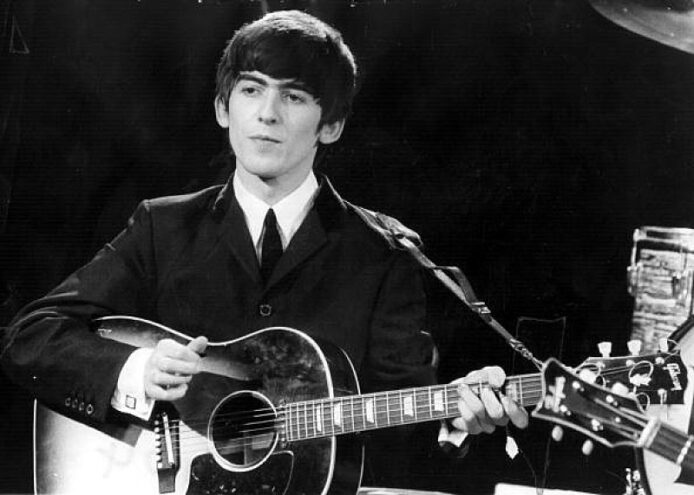

The Beatlesのメンバー、George Harrisonの「My Sweet Load」とかね。

もっと複雑です。

元々の自分の曲とGeorgeの曲を聞いて「似ている!」と思ったから

Georgeのアレンジを真似たうえで再録音し、

さらに訴えた、っていう。

確かそんな感じ。

詳しく知りたい人は検索してみてください。

最後に

パクリ自体を支持するつもりはありません。

だけど、音楽においてはここまで述べてきたように

制限がある以上、仕方がない部分があるよねって思ってもらいたいです。

あとは主観の問題だから。

つまり

「何音以上」「何分以上」とかの

定義がないから聞く人の印象次第ってこと。

このへんは難しいですよねー。

たまたま手が当たったのか、殴られたと感じるのか。

冗談を言ったのか、暴言を吐かれたと感じるのか。

褒めたつもりなのにセクハラとかね(笑)

パクリ騒動以外でも

主観のせいでややこしくなる問題だらけです。

音楽に関しては広い目(耳?)で判断してもらえたらと思います。

作曲してもパクりのようになってしまうとお悩みの方は気軽にご相談ください。

質問サブスクもやっています★

(お問い合わせ)

(料金・システム)

コメント