さて、今回は音楽業界で仕切りに言われている「抜ける音」について解説します。

これが抜ける音だー!と頑なに信じている人

よく意味がわかっていない人

色々いると思いますが

結論から言うと、タイトルどおりです(笑)

抜ける音なんてものは存在しません。

●アンプのセッティングをこういう風にしたら抜ける

●こういうエフェクターをかませたら抜ける

とかなんとか言ってる人は、何もわかっていません。

結果として“抜けた音”はありますが、

抜ける音というものだったり、そういう音のレシピみたいのものが

最初からあるわけではないんです。

抜ける音ってなに?

そもそも「抜ける音」とは何を指すんでしょう。

一般的には「埋もれていない音」「おいしい所がちゃんと出ている音」という意味で使われます。

おいしい所というのはその楽器のキモとなる周波数のことで、その“楽器らしさ”みたいなものです。

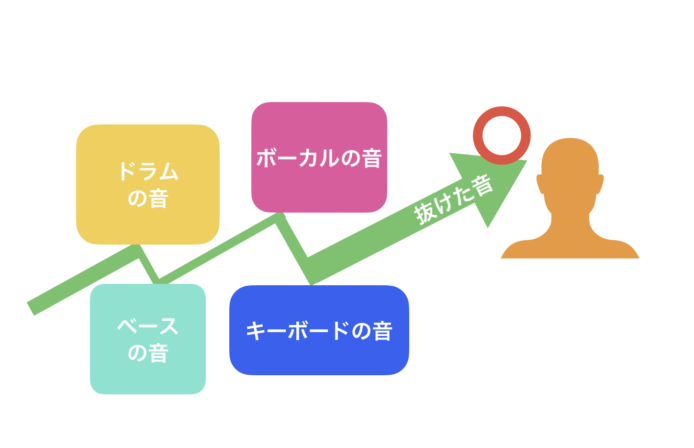

バンドなど複数の楽器や声で演奏するとなると、様々な音が一成に出るわけです。

当然、周波数も様々ありぶつかりあいます。

そしてお互いに他の楽器の邪魔をします。

単純に、人間の耳で聞き取りやすいところで言うと

おおよそ1kHz〜4kHzのあたりですが、

だからと言って、その帯域に全ての楽器を集中させるわけにはいきません。

周波数がぶつかりあう(帯域がカブる)と

「ギターなに弾いてるかわからんなー」となったり

「ベースの音が聞こえない」「ドラムの迫力がないよね」

などとなったりします。

お互いのサウンドのおいしい部分を食いあっている状態だからです。

なのでギター、ベース、ドラム、鍵盤、ボーカル、管楽器、など

全ての楽器・パートが綺麗にバランスよく聞こえる状態が理想なわけです。

これを俗に「抜ける」といいます。

邪魔されずちゃんとその音がスポッと抜けて聞こえてくる、という意味ですね。

抜ける音を目指す

アンサンブルにおいて

自分の音が他の楽器の音に埋もれている=負けている

となるのは誰もが嫌がります。

自分の音を一番聞いてほしいからです。

ただ、楽器によってはアドバンテージがあって。

単純に音がデカかったり、広い周波数帯をカバーしていればまず埋もれることはありません。

ドラムなんかまさにそうです。

バスドラムといって真ん中の下にある一番大きな太鼓は

アンサンブルの中で一番低い周波数を含みます。

逆にシンバルなどの金物は、かなり高い周波数を含みます。

つまり、ドラムは低いほうから高いほうまで満遍なくカバーできている楽器なので

余程のことがない限り抜けてこないということはありません。

問題はギターとベースです。

ギターはボーカル含めほとんどの楽器とかぶりやすく、ベースはギターとドラムにかぶりやすくなります。

だからギタリストやベーシスト向けに

「音作りのレシピ」

「抜けるサウンドメイキング」

なんて本や情報が出回っているわけです。

ギタリストやベーシストからすると

ドラムなどに比べて周波数特性上のアドバンテージがない

↓

自分の音が抜けないと困る

↓

なんとか抜ける音を作ろうとする

というサイクルに陥ります。

ところが「最初から抜ける音」なんてないので、この作業が意味のないものになり

いつまで経っても自分の音が抜けてこないということになります。

抜ける音の正体

「抜ける音」というのは

最初からその音自体が抜けるようになっているわけではなく、

「結果として抜けた状態」なんです。

つまり相対的である、ということ。

身近な例で考えましょう。

「身長が高い人」というのは存在しません。

僕は180cm近いです。

小学生の集団の中に入れば「高い」ですが、2mクラスがゴロゴロいるNBA選手の集団に入ると「低い」状態になります。

「暖かい服」というのも存在しません。

気温一桁では耐えられるくらいの防寒具だとしたら、マイナス何十度になれば耐えることはできません。

そもそも同じ服を着ていても、人それぞれ感じ方が違います。

「抜ける音」というのはこれと同じです。

周りの音がどんな状況でも突き抜けてくるのではなく、

周りの音と比べた結果

周りの音を活かしつつ「うまいこと抜けてきた」ということになります。

だから自分が置かれている状況を見て

抜けるように音を作っていくことが大事です。

ある空間で抜ける音が作れたとします。

その音のまま別の空間に移動すると、途端に抜けなくなるということはありえます。

空間の音響が変わるからです。

バンド内で抜ける音を作ったとしても同じです。

空間を変えず、バンドのメンバーと楽器だけを入れ替えたら、やっぱり抜けなくなるということが起こります。

どんなトッププレイヤーでもそうです。

音作りが上手い人=完璧な音のレシピを持っている人 ではなく

音作りが上手い人=状況を見て音の判断ができる人 です。

抜ける音の作り方

では、どうやって抜ける音を作るのか。

これはもう場数というか経験を積むしかありません。

だって、セオリーがないから。

ドラムがこういう音になっている、ベースがこういう音になっている

だったらこのへんの周波数をこうイジれば・・・抜けるはずだよな・・・

あれ?違うな・・・

なんで??

こういう作業を膨大な数こなすと、その場その場で抜ける音が作れるようになります。

明確な答えはありませんが。

「どのあたりの周波数が、どの楽器の邪魔をしやすい」というある程度の知識をもとに

現場の状況を見ながら(聞きながら)微調整して音を作っていくことになります。

結果として“抜け”ればそれでOKです。

ただ、ギターに関して言えば決定的なというか

最低限これはやろうという、外せないポイントがあります。

それは、

ベースの邪魔をしないこと。

常に「どの楽器とかぶるのか」「どの楽器の邪魔をしたくないのか」ということを考えることで音作りはうまくなっていきます。

生とパケは違う

特に若いバンドマンに勘違いしている人が多いですが

生で聞かせるとき(ライブや普段のリハーサル)と

パッケージで聞かせるとき(CDや配信用データなど)とでは

音の作り方が全く違うということをわかったほうが良いです。

パケの場合

レコーディングする以上、エンジニアさんがあらゆるテクニック・編集で全てのパートが綺麗に聞こえるように作業してくれます。

要は抜けているということ。

「ギターだけ目立たつように(抜けるように)してください」

って頼めばなんとかしてくれます。

ただし、かっこいいかは別問題ですよ。

最初からいい音をある程度作りこんでレコーディングに臨んだほうがいいに決まっています。

生の場合

ライブのときは、レコーディングのとき同様にPAさん(エンジニア)がある程度イジって調整してくれます。

が、限界があります。

リアルタイムでの調整になるので、繰り返し聞きながらの微調整ができないからです。

バンドでのリハーサルのときはの誰もイジってくれませんよね。

メンバーだけだから(笑)

お互いがお互いに自分の音に責任をもつしかありません。

このへんの違いをしっかり意識しましょう。

最後に

教則本などの書籍はあなた用に作られていません。

そして何より、売ることが目的です。

売れやすいように、飛びつきやすいように

情報が簡略化されています。

バンドスコアなんかもそう。

(バンドスコアはあてにならない)

中には非常にためになる教則本もありますが

割合でいうとかなり低めな印象です。

完璧に同じ環境(音響的に)で演奏することは無いので

そもそも「抜ける音の作り方」なんて話がおかしいんです。

少しずつ経験を積んで、自分で抜けさせるようにしていきましょう。

具体的な音の作り方はレッスンで教えています。

気になる人はお問い合わせください。

コメント