今日は倍音についてです。

バイオンです。

ミューオンでもグルーオンでもありませんよ。

一度は「倍音」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

「倍音の豊かな声」とか、「倍音がリッチなスピーカー」とか言ったりします。

この倍音というものがいったい何なのか?

いまいちピンとこない人も多いでしょう。

倍音とは、その音をその音たらしめている成分のことです。

その音らしさ、とでも言いましょうか。

ドラえもんなら四次元ポケット

江頭2:50なら上半身裸に黒タイツ

みたいなもんです。

ほんとかよ(笑)

そもそも音とは?

音というものは振動です。

(音とは何か)

振動=周波数。

そして周波数は一つだけではありません。基本となる振動のほかにも細かい振動が発生しているからです。

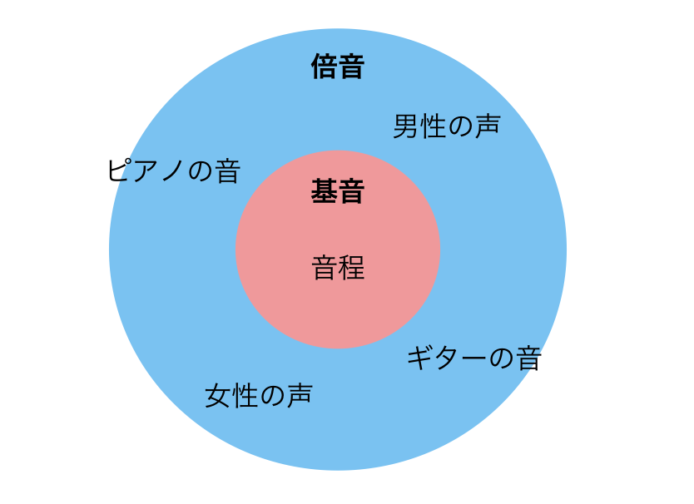

この基本となる振動を「基音」といい、その他の振動を「倍音」といいます。

日頃耳にしている音は特殊な状況でないかぎり、全て基音と倍音で構成されています。

例えば、自分がある音程で「あー」と言ったとします。

他の人が同じ音程で「あー」と言ったときに、全く同じ声には聞こえませんよね?

ギターでドの音を出して、ピアノで同じ高さのドを出したときにも

同じ音には聞こえません。

同じ音程なのにですよ?

不思議に思いませんか?

同じ音程なのに、違う声・違う楽器だとわかる。

この

同じ音程の部分が基音で、

違う声・違う楽器だとわかるの部分が倍音です。

つまり

倍音は、音質や音色を決定している要素です。

倍音構成の違いが音色の違いです。

基音があって、その周りを倍音がまとわりついているようなイメージ。

ちなみに基音だけを取り出すと「ピー」とか「ブー」という電子音のような音になります。

声や楽器、日常的な音は電子音に聞こえませんよね?

しっかりたっぷり倍音を含んでいるということです。

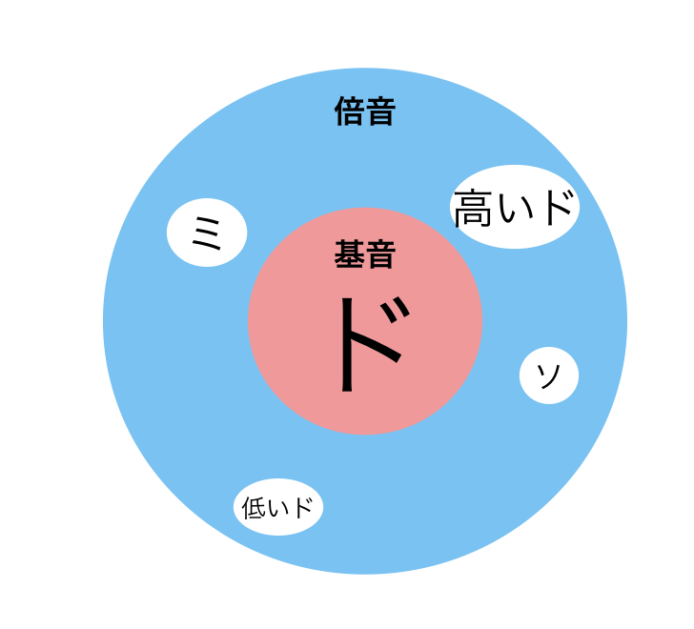

「ド」と鳴らしても、その中には「ミ」や「ソ」の成分が含まれているんです。

マジですよ?(笑)

慣れてくるとドと同時に、ミやソが聞こえます。

マジですよ?(笑)

基音の音程をメインに、それよりも小さな音量で別の音程が沢山出ているんですね。

倍音を聞く

ためしにギターの5弦の開放を鳴らしてみましょう。

5弦はラの音です。よーく聞くとラ以外にもド#やミが出ています。

わからなければ、3弦9F(ミ)や1弦9F(ド#)の音を一旦確認して頭の中でイメージしながら

もう一度5弦を確認すると捉えやすいと思います。

倍音は基音より音量が下がるので、

音の出始めよりは、ある程度音が減衰してから(基音が弱くなってから)耳をこらすと

倍音が聞こえてきます。

このミ・ド#は元のラに対してそれぞれ3倍・5倍音となっており、これを整数次倍音といいます。

ちょうど基音の整数倍なので。

そして中途半端な倍数になっているものを非整数次倍音といいます。

整数次倍音はあたたかみのある音に聞こえます。

強く出るとギラギラ感が出てきます。説得力のある声、通る声。

西洋楽器の多くは整数次倍音が多く出ます。

非整数次倍音はザラザラしてやや冷たい印象です。

ハスキーな声だったり、ベルや鐘の音が多く含みます。

和楽器も多いです。

最後に

ところでみなさん

音楽好きなら、お寺の鐘の中に頭をつっこんで鐘を突いた音を聞いたことがありますよね?

僕はないです。

鐘の中に頭を入れて鐘をついてもらうと・・・

あら、不思議。

音が小さく聞こえます。

なんでかって?

鐘の中で複雑に反射して周波数が互いに打ち消しあうポイントが発生するんです。

そのため全体としての音量が下がるわけですね。

ちなみに、かの有名な物理学者アインシュタインは

来日した際に京都のお寺を訪れ、この現象を自分で確かめるために

鐘の中に入って、鐘を突かせています。

そしてあまりの音のデカさに、髪の毛があんなにモジャモジャに爆発した・・・わけではなく

ケロっとして鐘の中から出てきたそうです。

やはり鐘の中では音が小さくなるんですね。

音ってホントに面白いです。

音=周波数。

そして基音があって沢山の倍音を含んでいる。

これは日頃から意識しておきましょう★

コメント