ギター初心者のみなさん

一生懸命コードを覚えていることでしょう。

でもね、コードのフォームだけ丸暗記しても使えませんよ。

大して意味がないんです。

まぁ曲は弾けるように、というか

弾けた気になるかもしらんけど(笑)

コードフォームは

なぜそのポジションなのか・どういう響きなのかをセットで覚えることが重要です。

趣味で音楽をやっているとしても

やっぱり自由自在にカッコよく弾けるようになりたいでしょう?

コードとは、コードフォームとは

コードとは

あるルールに則って最低3音を同時に鳴らしたものです。

(コードの成り立ち ~意味から考える~)

そしてコードフォームとは

そのコードを鳴らすために、どの弦・どのフレットを押さえたら良いかというものを、

視覚的にわかりやすく示したものです。

コードは音の積み重ねかた(ルール)によって名称が変わります。

ざっと

メジャー、マイナー、ドミナントセブン、マイナーセブン、メジャーセブン、マイナーセブン♭5、sus4、add9、シックス、オーギュメント、ディミニッシュの11種類。

んで、テンションコードやアッパーストラクチャーなんかまで含むともっと増えます。

それがC〜Bまで12音階分あるんです。

つまり最低でも11種類×12音階分。

100個以上ですよ?

覚えられますか?

ギターを始めたばっかりで、やっと1つ2つコードを押さえられるようになった人にとって

「100個以上ある」というのは、

「わたしの戦闘力は53万です」

ぐらいの衝撃でしょう。

ギターの厄介な点

12音階分とは言いましたが

実際には一つずつスライドすればいいので種類のほうだけ覚えてしまえば

12音階分は覚えなくてもOKです。

ただし、ギターはピアノなどと違い

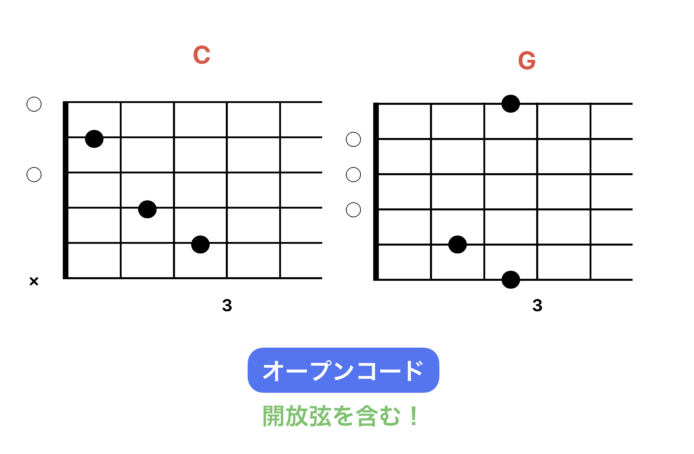

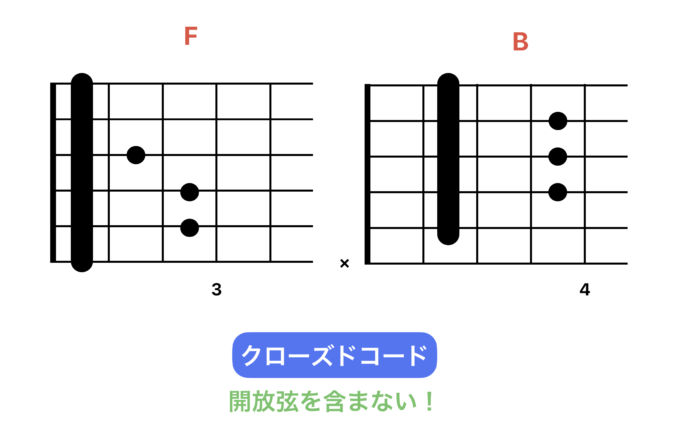

オープンコードとクローズドコードがあります。

オープンコードは開放弦を含むフォーム。

クローズドコードは開放弦を含まないフォーム。

「簡単なコードは実は例外」でも書きましたが

オープンコードは横スライドが使えません。

使えなくもないけど、実用的ではないんです。

指が悲鳴をあげます。

ここがギターという楽器の厄介な点です。

クローズドコードであれば鍵盤楽器と同じように

横にスライドしていけば全ての音階分を網羅できます。

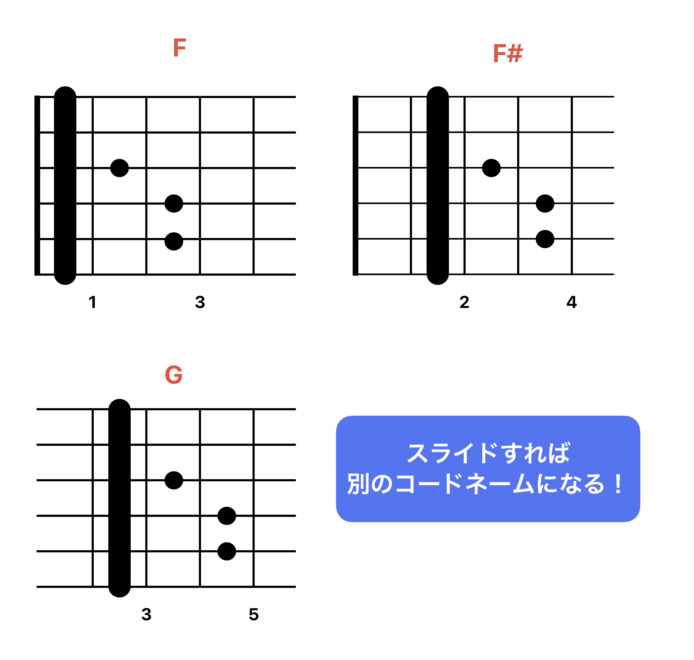

例えばセーハ(バレー)タイプのFコード。

これを覚えてしまえば

一つ横にスライドしてF#

もう一つスライドしてG

という風に使えるんですよね。

応用が効きにくいという意味では

オープンコードは後回しで覚えても構いません。

多くの教室・講師の方々は

オープンコードから教えることが多いでしょう。

教則本なんかにもまずはこれ、的な感じで記載してあります。

オープンコードが基本、という意味ではなく

押さえる弦が少なく比較的押さえやすいから最初に教えているんです。

ここに生徒側との認識のズレがあります。

最初に教えられたら

なんとなく基本かなって思うよね(笑)

なにを覚えるか

冒頭で述べたように

コードフォームの丸暗記はあまり実用的ではありません。

まぁ最初はそれでOKなんですが。

いずれ行き詰まります。

よって

「なぜそのポジションなのか」

「どういう響きか」

を覚えていくことが大事になってきます。

なぜそのポジションなのか

コードがなぜそのポジションなのか、を理解するためには

音名と度数を覚える必要があります。

音名とは

日本語だとハニホヘ〜

イタリア語だとドレミ〜

英語だとCDE〜

のこと。

度数とは

基準となる音からどれくらい離れているかの指標です。

ドから見たファはどれくらい離れているの?っていう。

(度数について ~音の距離感~)

そして

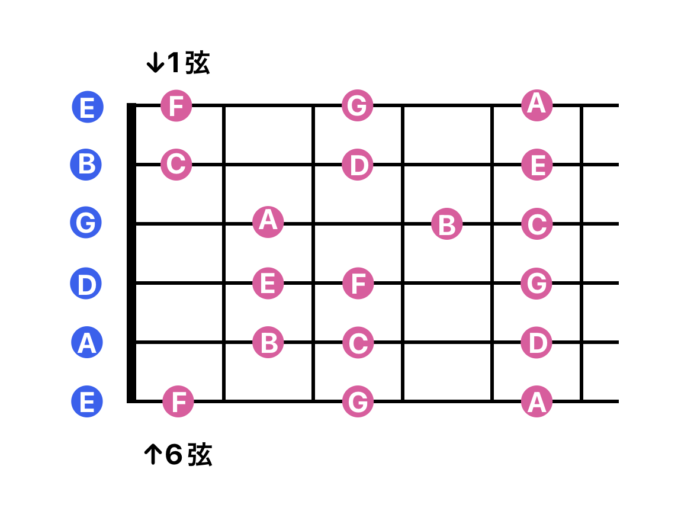

音名を覚えるだけでなく、各フレットの音名が何なのかも覚えましょう。

そうすると、あることが見えてきます。

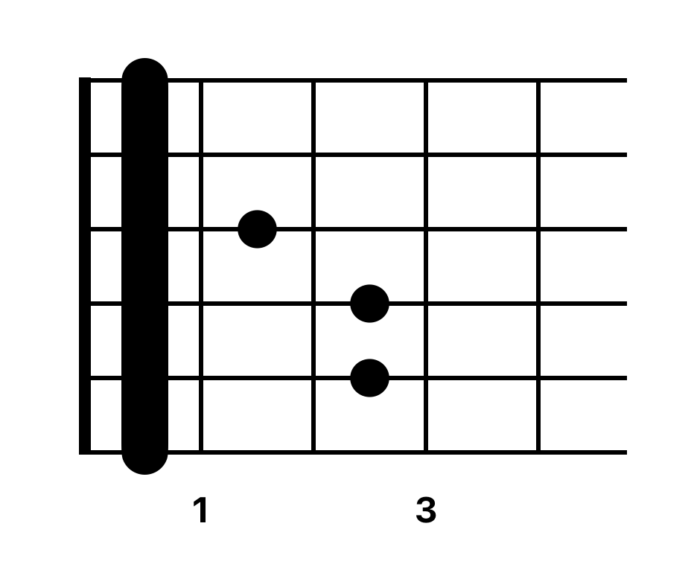

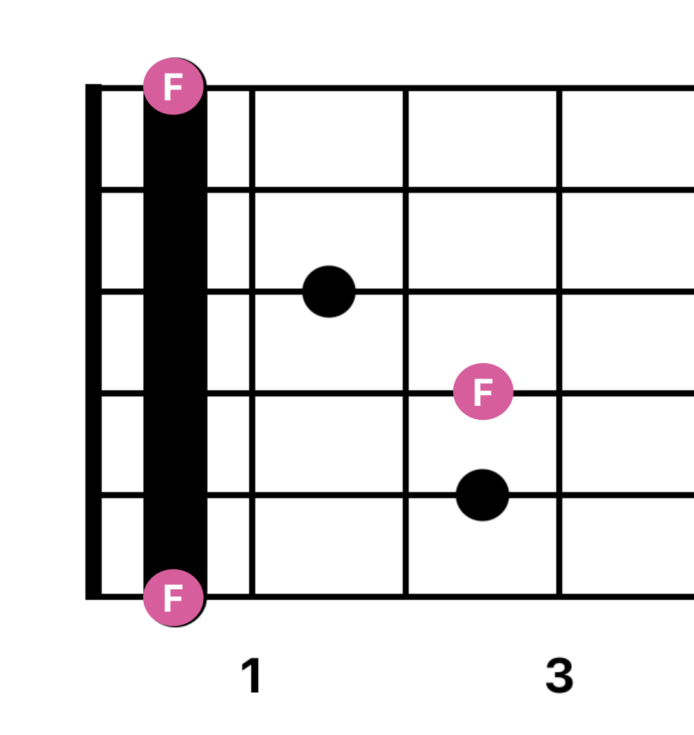

例えばローポジションのFコード。

指板上の音名とじーっくり見比べてみてください。

何か気がつきませんか?

そう、押さえている音のうち

3箇所(6・4・1弦)の音名がFですね。

コードは一番低い音のことをルート(=root:根音)といい

そこからの音の積み重ね方でコードネームが決まります。

つまりこのFの場合、6弦の音がルート。

コードの最初の大きなアルファベット、CやDなどは

ルートのことなんです。

CmとかC7とかのルートはC。

DM7とかDdimとかのルートはD。

バンド編成でベースがいる場合、ルートはomit(省略)してもOKですが

便宜上、この記事内では全てルートを押さえるものとします。

一番低い音がルート

ルートがコードネーム(最初のアルファベット)

ということは

人差しの先端で押さえている音がそのままコードネームになるということ。

何かコードを押さえようと思ったら

人差し指で狙えばいいということ!

ただしこれはクローズドコードの場合。

オープンコードは必ずしも

人差し指でルートを押さえるとはかぎりません。

どういう響きか

コードのポジション、人差し指での狙いどころを把握できたら

次にどういう響きかを覚えましょう。

これはコード構成音の理解にも繋がってきます。

まず最初に

「明るい」か「暗い」か。

なんとなく

メジャーは「明るい雰囲気だな」

マイナーは「暗い雰囲気だな」というイメージを掴みましょう。

(わからない人は相対音感という点でちょっと問題があります)

明るい暗いがわかれば

ドミナントセブンは「明るいけど少し濁っている」とか

マイナーセブンは「どんより暗いというより物悲しい感じ」とかも

イメージできるでしょう。

最初はイメージで充分です。

こんな感じ、こんな響き、っていう。

なぜ明るい・暗いなどの響きになるのかは

ルートやその他構成音の位置関係(度数)によります。

度数がわかれば

このコードは構成音がこういう位置関係だからこういう響きになるんだな

という理解ができるようになります。

なぜポジションと響きなのか

ではなぜポジションと響きを覚える必要があるのか?

ただ単にコードフォームの丸暗記では

数の多さがネックになります。

覚えにくい。

覚えにくいということは

覚えても忘れやすいということ。

音名や度数を覚え、ルートの位置が把握できるようになると

「Gって何フレットだっけ?」

「このフレットだと何のコードネームだっけ?」

といったことがなくなります。

コードを見失わないということ。

さらに響きを覚えることで

コード進行の意図がわかるようになるし

自分でアレンジもできるようになります。

「こういう雰囲気を出したいからこのコードになったんだな」

「もっとこんなイメージにしたいからこっちのコードに変えてみよう」

などです。

さらに自分のミス(押さえ間違い)に気がつきやすくなります。

「あれ、こんな響きだったっけ?」と。

まとめ

コードフォームの丸暗記は、

- 数が多いから最終的に覚えられない、頑張って覚えたとしても忘れやすい

- それ以上発展しない

ポジションや響きを覚えると、

- 根本を理解しているのでコードを見失う・忘れることがない

- 作曲の意図がわかるようになる

- 自分でアレンジできる

- 押さえ間違いに気が付く

と、どちらが良いかは明らかですね。

できるだけポジションや響きを覚えていくようにしましょう。

今日からギターを始める!って人は

とりあえず丸暗記でいいです(笑)

コードのことをもっと知りたい方は気軽にお問い合わせください。

質問サブスクもやっています★

(お問い合わせ)

(料金・システム)

コメント