あなたは、自身が熱烈なファンだと公言できるミュージシャンがいますか?

何十年も推していますか?

いるんだとしたら

あなたは凄いです。

僕にはできません(笑)

同じミュージシャンを長年にわたって推せる人と

そうでない人の違いを考えてみたいと思います。

ファンとは

まずファンとは何かを定義します。

あくまでも、この記事内での定義です。

- そのミュージシャンが好き

- CD・レコード・配信などで、発表音源の大半を購入している

- ライブにも1回以上行ったことがある

という人を「ファン」とします。

- 音源は全て持っている

- グッズなどもそこそこ持っている

- ライブにも2桁は行っている

という人を「コアなファン」とします。

- 音源コンプなんて当たり前

- グッズも大量に持っている

- ライブも可能な限り全国追っかけている

- サインも持っている

- ファン歴20年以上

という人を「熱烈ファン」としましょう。

僕は自分の人生を振り返って

一番好きだったバンドでも「ファン」止まりです。

えぇ、まぁ冷めた野郎ですよ(笑)

よくよく考えたら2回以上ライブで見たことあるアーティストは

一組もいません。

すんげー好きだとしてもライブに行くのは1回。

僕がライブにあまり行かないのは、それなりに理由があるんですが。

まぁ、気がむいたら別の記事で解説します。

熱烈ファンになるために

あなたが誰かの熱烈ファン(この記事内での)になるためには

ミュージシャン側が少なくとも20年以上活動していなければなりません。

ソロアーティストならまだしも、バンドで20年以上活動するって

至難の業です。

まじでしんどい。

一人の人間と数十年ただ関わるだけでも大変なのに

音楽性の違いがあり、仕事である以上お金のこともあり。

そしてそれが4人・5人ともなれば

本当に大変なんですよ。

国内では、結成当初から変わらぬメンバー構成で

何十年と活動するバンドが少なくありません。

海外のバンドなんてすぐメンバー変わるしね。

オリジナルメンバーが一人もいないのにバンド名だけはそのまま、とかもあります。

国内で長く活動されているミュージシャンといえば、

さだまさしさん、松山千春さん、布施明さん、松田聖子さん、田原俊彦さん、坂本冬美さん

など、フォーク系やアイドル出身、演歌歌手などのソロの方々。

バンド・ユニットだったら、

THE ALFEE、サザンオールスターズ、エレファントカシマシ、TUBE、B’z、BEGIN、LUNA SEA、GLAY、スピッツ、Mr.Children

など。

ここに書ききれないほど他にも沢山います。

THE ALFEEは1975年から今のお三方体制です。

結成当初は別のメンバーの方もいたようですが。

50年ですよ、50年!

僕は一番仲のいい友人でも

数年に一回しか会わないようなタイプなので(笑)

50年間も一緒にやれるというのは

ただ純粋に驚きと尊敬しかありません。

お互いに変わらない部分があるからなんでしょう。

この変わらない部分というのが

非常に重要なキーワードになってきます。

ミュージシャンのタイプ

ミュージシャンは、というか

役者、画家、小説家などあらゆるクリエイターは大きくわけて2種類います。

表現スタイルがガッツリ変わる人と

表現スタイルがあまり変わらない人です。

ミュージシャンで言うなら曲調やジャンルですね。

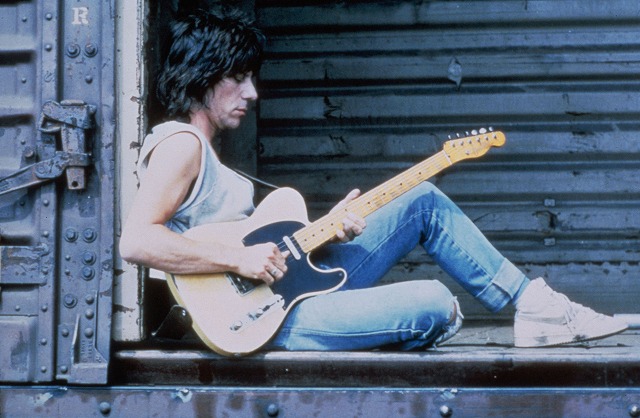

僕はJeff Beckが好きですが

彼のアルバムは年代ごとに大きく特徴があります。

(魅惑のギタリスト ~Jeff Beck編~)

Jeffはその年代年代で

興味のあるジャンル・興味のある表現方法が違ったんでしょう。

すごく変化のある人です。

実際、飽きっぽい性格だったらしいし。

アルバムの方向性に明確な違いが出ています。

反対に、あまり変わらないミュージシャンはというと

上記であげた中ならサザンオールスターズなんかそうですね。

まぁ桑田佳祐さんの声や歌い方が強烈ってのもあるんですが

どの曲を聞いても似た印象を受けます。

サザンにあまり詳しくない人に

「サザンの新曲です」って言って昔の曲を聴かせても、

「へー。」くらいにしかならんでしょう。

それくらい、良くも悪くも変わりません。

タイプ別のメリット・デメリット

変わるタイプのミュージシャンと

変わらないタイプのミュージシャン。

それぞれのメリット・デメリットを分析してみましょう。

どっちがいい悪いの話ではありません。

変わるタイプのミュージシャン

表現スタイルが変わるタイプだと

新規のファンを獲得しやすいというメリットがあります。

「今回のアルバムは好きかも」とか

「昔はなんともなかったけど最近の曲は気になるな」とか。

新しい表現方法を取り入れることで

それまでファンでなかった人の琴線に触れることができたりします。

新陳代謝というか。

新しいファン層を取り込みやすくなるんですね。

一方で、それが良くない方向へ作用することもあります。

古参のファンが離れるというデメリットです。

それまでと違うスタイルを取り入れたことによって

古参のファンが

「なんか最近違うな・・・」となり

離れていってしまう場合があります。

変わらないタイプのミュージシャン

昔から一貫して表現スタイルが変わらないタイプだと

新しい世代を取り込めるというメリットがあります。

新しい世代とは

古参ファンの子供世代や孫世代です。

「親が昔から聞いていて」

「小さい頃からなんとなくいつも側にあった音楽」

という感じで新たに若い世代がハマることがあるんですね。

親子でライブに行ったりと

世代を越えて楽しめるようになります。

一方で、やはり変わらないということにもデメリットがあります。

あきられるということです。

「ずーっと同じことやってるな」

「なんか最近聞きあきた」

となってきます。

どのアルバムを聞いても

全体的になんとなく似たような曲調が多くなります。

まぁこのへんはミュージシャン本人の

センスや引き出しの多さも関係してきますが。

推せる人の心理

では同じミュージシャンを長年にわたって推せる人とはどういう人か?

変わるタイプのミュージシャンを長年推している人は変化を好む人。

変わらないタイプのミュージシャンを長年推している人は変化を好まない人。

と、結論づけられそうですが多分ちがいます。

僕の場合、

変化の激しいJeff Beckが好きだと述べましたが

全てのアルバム・作品が好きというわけでもありません。

一方で、昔すごく好きだったけどなんかスタイルが変わってしまったから

好きでなくなった、というバンドもいます。(バンド名は伏せます)

つまり、音楽のスタイルが変わる・変わらないというのは

推せる・推せないにはあまり関係ありません。

一要因にすぎない。

長年推せる、というのは

人そのもの(そのミュージシャン本人)を見ているってこと。

その人だから、ってのが理由になっているんですよ。

iPhoneだから買う、みたいな。

新製品が発売されると、アホみたいに行列に並ぶ人っていますよね。

その機種じゃないとダメなの?

その機能が必要なの?

って特に考えていないんです。

だから中身がどうだろうと並んでまで買ってしまう。

だってiPhoneだから。

ミュージシャンもスタイルが変わろうが変わるまいが

関係なく推せてしまう。

特定のスポーツチームを応援するのも似たような心理だと思います。

根っからの巨人ファンとか。

いますよね?

チーム内の状況って変わるじゃないですか。

選手は移籍したり引退したりします。

チームも時期によって強かったり弱かったりもします。

チームの“中身”は色々変わるのに

そのチームという“箱”を応援できる。

そのチームだから。

そのミュージシャンだから。

そのブランドだから。

全部同じでしょう。

僕の場合は、もっとミクロな視点で見ている。

早い話、曲単位。

だからスタイルが変わる変わらないは関係ないし

ミュージシャン本人も関係ない。

細かく言うと、曲の中ですら

好きな部分・好きでない部分があるくらいです(笑)

最後に

特定のものを長年推すことが悪いわけではありません。

ただ、箱(人・ブランド)にとらわれず

中身(作品・品質・結果)をしっかり見るようにしないと本質は掴めないような気がしています。

まぁ楽しけりゃいいって意見もわかりますが。

僕は

好きなものでもいいと思えない部分がある

逆に嫌いなものでもいいと思える部分がある

というスタンス。

人間関係もそう。

身内だから、職場の同僚だから、ご近所だから

という箱で判断することがないんです。

あくまで個人(中身)を見る。

広い意味でクリエイターにはそういう“冷めた視点”が必要だと思います。

客観性というか。

友達は少なくなるけどね(笑)

コメント